解析化学講座

分子をリアルにイメージするハイテク機器を学び創薬を目指す分析化学の講座

- 教授:山口 健太郎

- 准教授:富永 昌英

- 准教授:小原 一朗

- 助教:兵頭 直

主な研究テーマ

- 薬の化学構造や変化を詳しく解析する

- 薬の作用の解析を目指し、新たな分子を創成する

講座の紹介

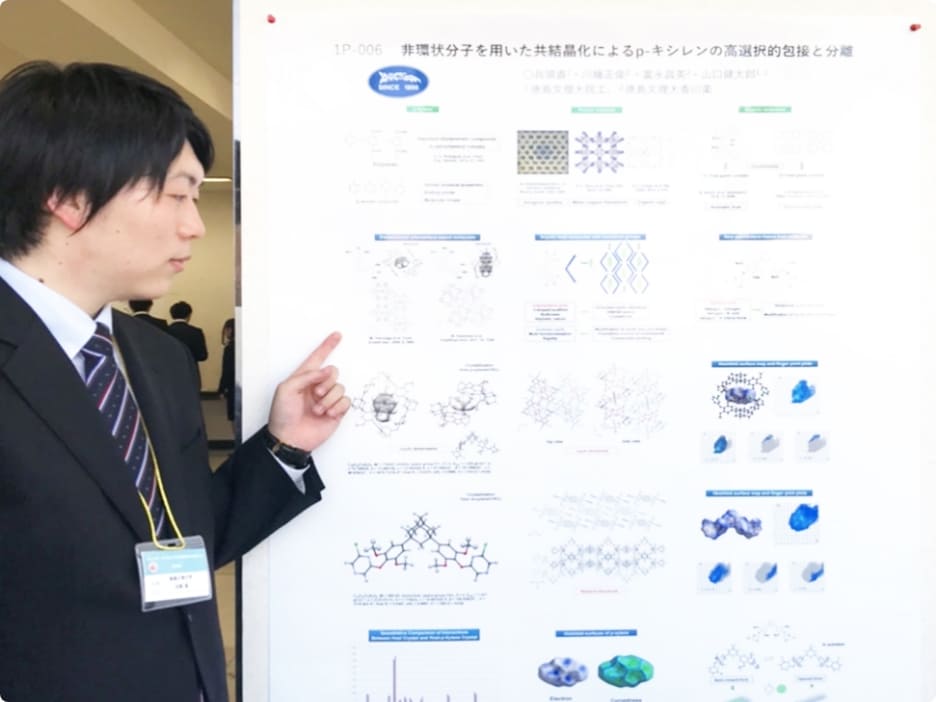

学会での発表風景

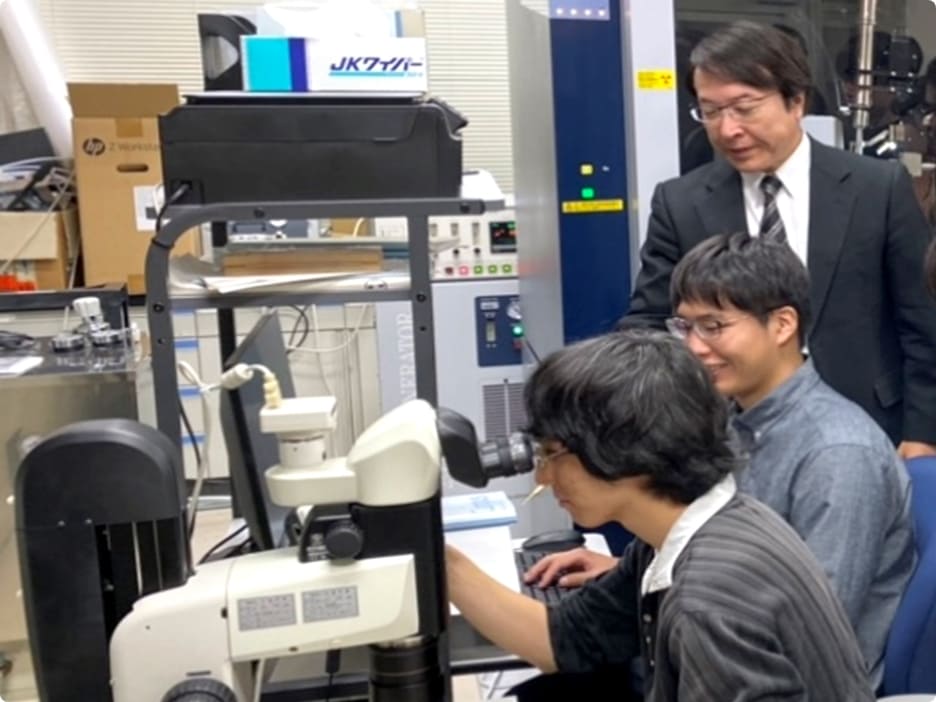

中央機器室で学生に測定法を指導

解析化学は薬学の分野の中で「分析」を担当しています。「分析」や「分析化学」とは、どのような物質が、どこに、どれくらい存在するか、を明らかとすることを目的とした化学の一分野です。「どのような物質が」を調べるためには先端技術を駆使した分子構造解析装置を用いますが、本講座では、まずこれらの分析機器について学びます。さらに「どこに」と「どれくらい」を明らかとするため、様々な化学的手法による定量分析が必要となります。

実験室の風景

実験室の風景(学生)

「分析」とは複雑な事象をより単純な構成要素に分けることが本来の語義であり、自然科学の最も基本的な方法論の一つです。当講座では様々な化学反応を利用して目的とする化合物を合成し、機器分析を駆使してその分子の精密な構造を決定します。特に、薬の作用についてとても重要な、分子と分子の相互作用について解析します。そのためには、既製の分析装置では困難な場合が多く、新しい分析手法や装置の開発を行うこともあります。解析化学講座では有機化合物の合成や、そのための反応開発、さらに構造決定まで幅広く研究を展開しています。

業績紹介

論文

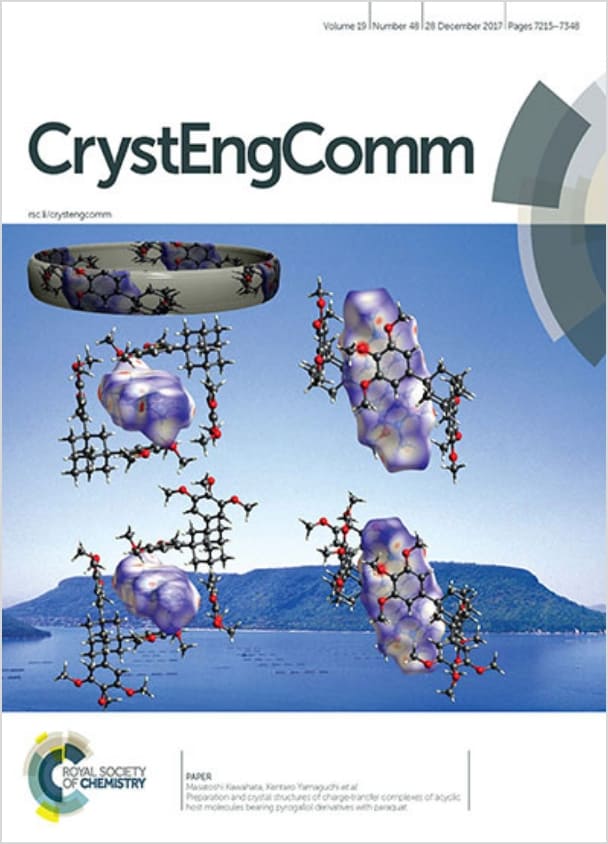

本研究室の論文が表紙に選定され、Hot articleに選ばれたものもあります。

電荷物移動錯体(屋島)

分散力による包接(父母ヶ浜)

多孔質結晶(天空の鳥居)

イミド分子包接(瀬戸大橋)

アルカン類の包接(銭形砂絵)